Ouverture du réseau Castor : un réseau de spécialistes et de partenaires pour suivre la présence du Castor d’Europe en France

Le 3 avril dernier, jour de lancement de « l’Année du Castor », la SFEPM, Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères et la SNPN, Société Nationale de la Protection de la Nature ont signé la charte d’adhésion au réseau Castor coordonné au niveau national par l’Office français de la biodiversité (OFB). Ce partenariat vient ainsi renforcer le suivi du Castor d’Europe en France et s’ajoute notamment à la co-rédaction d’une stratégie nationale Castor, qui sera finalisée et présentée en décembre 2024 lors d’un colloque national dédié à l’espèce.

Afin de suivre la répartition du Castor d’Europe en France, l’Office français de la biodiversité pilote depuis 1987 un réseau de spécialistes à la demande du ministère chargé de l’écologie. La vocation première de ce réseau consiste à accroître nos connaissances sur cette espèce souvent considérée comme une espèce « ingénieure des écosystèmes », car elle œuvre de façon remarquable à revitaliser les écosystèmes.

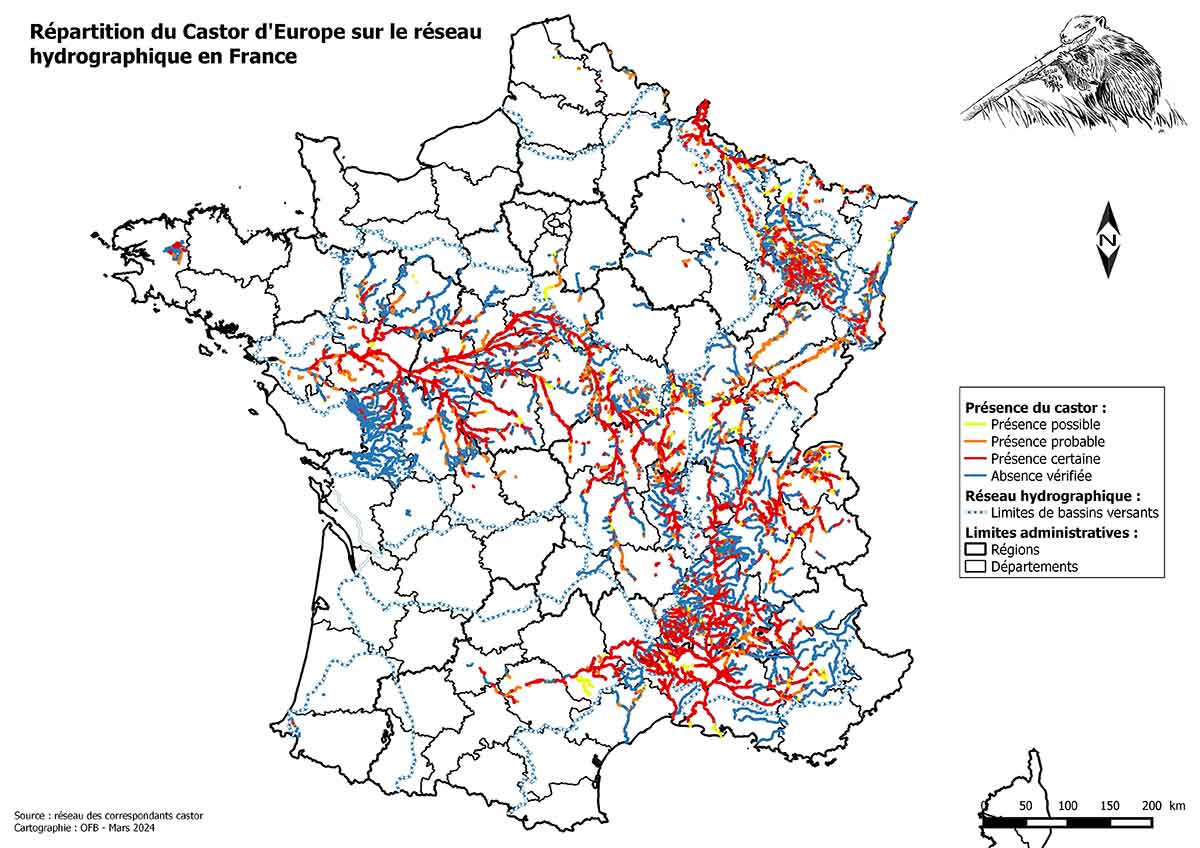

Chaque année, des membres de ce réseau parcourent les cours d’eau, marais, lacs, étangs, à la recherche d’indices de présence de l’espèce (arbre coupé, gîte, barrage, empreinte, fèces, castoréum) et permettent ainsi d’actualiser au fur et à mesure la carte de répartition du Castor d’Europe en France.

Ces données permettent notamment d’évaluer l’état de conservation de l’espèce au niveau européen, mais aussi de prendre en compte sa présence dans divers projets menés dans les territoires grâce à des études d’impact, des mesures d’évitement, du zonage de protection, l’interdiction de piégeage, ou d'animations nature.

Initialement porté par les seuls agents de l’OFB, ce réseau se déploie désormais aux partenaires afin d’accroître le nombre d’observateurs de l’espèce et ainsi permettre, en appliquant un protocole de suivi unique, une meilleure collecte d’informations des indices de présence dans les territoires et une synthèse renforcée de la répartition de l’espèce.

Cette ouverture du réseau se formalise par la signature d’une charte de partenariat qui engage la structure et/ou l’observateur à respecter le protocole scientifique de l’OFB pour le suivi de l’espèce et ainsi contribuer à la connaissance de la répartition de l’espèce en France.

L’Année du Castor

Cette année est particulière puisqu’elle marque à la fois l’ouverture multi-partenariale du réseau de suivi de l’espèce en France, mais aussi le cinquantenaire de la réintroduction du Castor sur la Loire.

La Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) et le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE 41), en collaboration étroite avec Loir-et-Cher Nature, la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM), l’Office français de la biodiversité (OFB) et leurs nombreux partenaires, proposent une série d’animations de portée locale et nationale pour faire découvrir l’espèce, inscrites sous le label l’Année du Castor.

Présent dans une soixantaine de départements, le réseau Castor est structuré avec des correspondants départementaux, régionaux et nationaux. À chaque échelle du territoire, ces correspondants sont chargés d’organiser le suivi de l’espèce et de fédérer les différentes structures et/ou observateurs souhaitant rejoindre le réseau Castor.

Afin d’initier la démarche d’ouverture du réseau Castor aux partenaires, l’OFB a souhaité annoncer cette nouvelle dynamique aux côtés de deux structures d’importance dans le suivi et la cohabitation avec le Castor d’Europe.

Le castor, une espèce bâtisseuse

On retrouve deux espèces de Castor dans le monde, le Castor d’Eurasie (Castor fiber) et le Castor du Canada (Castor canadensis), présents respectivement sur le continent eurasiatique et nord-américain. Ce mammifère semi-aquatique est le plus gros rongeur d’Europe avec un poids moyen de 21 kg et mesure jusqu’à 1,20m.

Plus habile dans l’eau que sur terre, grâce à ses membres postérieurs palmés, sa queue aplatie et sa fourrure imperméable, il est herbivore et se nourrit de branchages, feuillages, écorces. On retrouve ainsi dans les zones de présence de l’espèce des arbres écorcés et coupés à l’aide de ses incisives. Ces branchages lui permettent aussi d’édifier son gîte (le terrier-hutte), mais également des barrages en travers de certains cours d’eau.

Ces qualités de bâtisseurs, notamment des barrages, lui valent le nom d’espèce « ingénieure des écosystèmes ». Ces barrages composés de matériaux naturels (branches, boue, sédiments grossiers), laissent toujours l’eau s’écouler à travers eux. Ils ne sont fixés ni dans l’espace ni dans le temps : ils évoluent sans cesse avec l’occupation du territoire par l’animal. Certains barrages sont abandonnés et se dégradent plus ou moins progressivement, tandis que de nouveaux peuvent être construits, parfois pour un usage temporaire. Les barrages de castor constituent ainsi des éléments dynamiques du paysage et de l’écosystème.

Le Castor en quelques chiffres

D’après un bilan national dressé par le réseau Castor :

- On estime entre 14 000 et 16 000 individus présents en 2009 en France pour seulement 3 000 recensés en 1965 (sur 17 600 km de cours d’eau prospectés).

- En 2023, il est présent sur plus de 18 000 km de cours d’eau (sur plus de 33 000 km prospectés), soit une population d’au moins 20 000 individus.

- En un siècle, leur nombre a été multiplié par 150 et 4 des 5 grands bassins fluviaux du pays connaissent l’expansion de sa population.

- Des pays limitrophes tels que la Suisse, la Belgique et le Luxembourg s’engagent également pour la préservation de cette espèce.