Les milieux marins et littoraux couvrent 71 % de la planète et recèlent une biodiversité encore largement méconnue. Présente dans 4 des 5 océans, la France dispose de plus de 10 millions de km² d’espaces maritimes, dont 97 % en Outre-mer. L’Office français de la biodiversité œuvre chaque jour à la protection de ces milieux et des espèces qui les peuplent.

Quels sont ces milieux, et pourquoi sont-ils importants ?

Les milieux marins et littoraux forment un ensemble étroitement lié, où la terre et la mer se rejoignent et interagissent en permanence. Ces espaces abritent une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle clé dans la régulation du climat et des cycles naturels.

Forêt de palétuviers à la pointe de Pwagam en Nouvelle-Calédonie. Crédit photo : Benjamin Guichard - Office français de la biodiversité

Des milieux qui abritent de nombreuses espèces

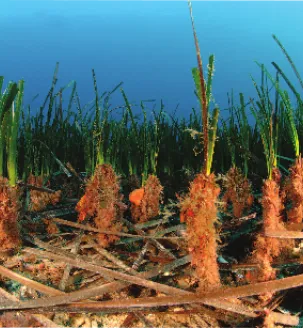

Les eaux côtières et marines peuvent sembler monotones vues de la surface, mais ces milieux sont au contraire riches en biodiversité et soumis à de nombreuses fluctuations : vents, marées, saisons, variations climatiques, salinité, courants... Sous la colonne d'eau, les fonds accueillent différents habitats, abritant nombre d’espèces marines aux différents stades de leur cycle de vie. Primordiaux en termes de fonctionnalités écologiques, mers et océans sont le poumon de la planète, également témoins des changements et des différentes pressions d'origine humaine subis.

La biodiversité marine, un équilibre fragile & menacé

Des écosystèmes encore méconnus, au fonctionnement complexe

- Une biodiversité et des espèces dont la connaissance mérite d’être renforcée.

Alors que la France possède le deuxième espace maritime mondial, seules 20 % des espèces françaises (soit 36 305 espèces) actuellement inventoriées sont issues du milieu marin (Source : INPN / ONB). Il est plus difficile d’acquérir des connaissances sur ces espèces et leurs habitats, notamment dans les grands fonds.

- L’importance des réseaux trophiques.

Un réseau trophique se définit comme l’ensemble des relations alimentaires entre espèces au sein d’un écosystème.

Tout déséquilibre ou retrait dans la chaine trophique entraine un impact et une réorganisation de l’ensemble de cette chaîne. Ces déséquilibres touchent en grande partie les derniers maillons des chaînes alimentaires, les prédateurs supérieurs.

Représentation des relations alimentaires entre espèces au sein de l'écosystème marin. Crédit : Office français de la biodiversité

Représentation des relations alimentaires entre espèces au sein de l'écosystème marin.

Des menaces nombreuses d’origine humaine

Avec les effets du changement climatique (l’océan se réchauffe, s’acidifie, perd son oxygène), des dérèglements apparaissent : arrivée d’espèces exotiques envahissantes qui menacent la biodiversité locale, dégradation ou disparition d’habitats essentiels (comme les récifs coralliens).

L’océan subit aussi les impacts directs des activités humaines : surpêche, capture d’espèces menacées, perturbation de la flore et de la faune (bruit, lumière), destruction ou fragmentation des habitats, pollution (plastiques, métaux lourds, produits chimiques). S’y ajoutent des pressions croissantes liées à l’occupation du domaine public maritime (ports, digues, aménagements côtiers), à l’exploitation des fonds marins pour les énergies renouvelables (éoliennes offshore), aux extractions de matériaux et aux forages.

La mer est la destination finale d’une grande partie de nos pollutions. On estime que 80 % des pollutions marines proviennent de la terre : cours d’eau, estuaires et sols acheminent déchets et polluants vers l’océan. Selon le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 75 % de ces déchets sont en plastique, formant parfois de gigantesques amas comme le “7ᵉ continent” dans le Pacifique. À ces pollutions visibles s’ajoutent des pollutions diffuses : microplastiques, eutrophisation liée aux excès de nutriments (algues vertes), molécules toxiques, ou encore zones privées d’oxygène (anoxie).

La lutte contre ces déchets passe par la réduction à la source (moins de plastiques, sensibilisation, éco-conception), une meilleure gestion des déchets terrestres (tri, recyclage, dépollution des cours d'eau) et des actions directes en mer comme le nettoyage des plages ou la récupération des déchets flottants. La réglementation et la coopération internationale complètent ces efforts pour protéger les océans, comme la Convention de Barcelone.

En chiffres

35,4 % des populations de poissons commerciaux ont été exploitées à des niveaux non durables et 64,6 % au niveau maximum de pêche durable. FAO

245000 km², soit plus de la surface du Royaume-Uni, sont considérés comme des zones mortes côtières suite aux phénomènes d’eutrophisation et au manque d’oxygène.

44 % des récifs coralliens, 37% des requins et raies et 27% des mammifères marins sont menacés. En 30 ans, 50 % des récifs coralliens ont disparu. UICN

1,10 m Le niveau de la mer pourrait augmenter d’1 mètres 10 au niveau global d’ici la fin du siècle et son réchauffement provoque des changements dans la répartition géographique des espèces. GIEC

Protection & gestion des milieux marins à toutes les échelles

- Un nécessaire engagement de tous les acteurs, à différentes échelles.

Aux différentes échelles (internationales, régionales, européennes, nationales ou locales…) des politiques sont engagées pour préserver et restaurer la biodiversité en rétablissant le bon état du milieu marin.

La mobilisation de tous les acteurs individuels et collectifs dans la préservation de la biodiversité marine est l’une des conditions de la réussite des politiques de préservation. Le développement d’aires marines protégées ou d'aires marines éducatives, ainsi que les engagements volontaires des usagers de la mer y contribuent. 2 types de politique

Les politiques publiques en milieu marin peuvent se classer en deux grandes catégories. D'une part, les politiques sectorielles visent à réguler des activités humaines spécifiques ayant un impact sur les océans, comme la pêche (quotas, tailles minimales, interdiction de certaines techniquesà, l'extraction de sable, la navigation ou la gestion des pollutions (traitement des eaux usées etc.).

La mise en place des quotas de pêche

Les ministres de l'Agriculture et de la Pêche des Etats membres de l'UE se réunissent chaque année pour trouver un accord sur les Taux autorisés de capture (TAC). Chaque Etat membre reçoit une part fixe des TAC : c'est les quotas nationaux. Au niveau local, le préfet veille à l'application de ces quotas, en délivrant les autorisations de pêche. Il peut imposer des mesures locales plus restrictives, comme des périodes de fermeture temporaire, des zones interdites à la pêche etc.

D'autre part, les politiques de protection ont pour objectif de préserver des habitats ou des espèces particulières et se traduisent souvent par la création d'aires marines protégées, de réserves naturelles ou de zones Natura 2000. Ces mesurent mobilisent également une diversité d'acteurs, allant des autorités locales aux ONG, en passant par l'Etat.

- L’exemple de l’Union européenne et des aires marines protégées

L’Union européenne a par ailleurs adopté des directives qui créent un cadre commun pour améliorer l’état du milieu marin dans son ensemble. Parmi les outils déployés : la création d’un réseau européen d'aires marines protégées.

Qu'est ce qu'une aire marine protégée ?

Les aires protégées sont des espaces géographiques clairement définis, reconnus, consacrés et gérés, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui leur sont associés. En fonction des enjeux du territoire (espèces menacées, écosystèmes fragiles, patrimoine culturel, paysager …), il existe deux niveaux de protection : les aires protégées et les zones de protection forte qui font l’objet d’un cadre réglementaire plus contraignant.

Ces espaces naturels contribuent, entre autres, à la protection de la vie sauvage, la préservation des écosystèmes et des paysages et rendent des services comme l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Ce sont des outils primordiaux pour lutter contre l’effondrement de la biodiversité, comme le souligne le dernier rapport de l’IPBES (2019) qui recommande de les renforcer.

-

SNAP - Annexe 1 - Liste d'outils associés à la définition d'aire protégée

PDF - 39.5 KoSNAP - Annexe 1 - Liste d'outils associés à la définition d'aire protégée

De premiers résultats qui encouragent à poursuivre les efforts

- Certaines populations de baleines sont en hausse. C’est le cas du Rorqual commun dont les effectifs ont presque doublé depuis les années 70, même si l’espèce reste vulnérable selon la liste rouge de l’UICN.

- Toujours globalement très menacées, les populations de poissons migrateurs se portent mieux là où des mesures de gestion fortes sont mises en place comme aux États-Unis d'Amérique. En France métropolitaine, on observe des signes de retour du saumon européen, dans certains fleuves et cours d’eau tel que l'Orne.

- Le retour progressif du mérou dans certaines aires marines protégées françaises alors qu’il avait pratiquement disparu, victime de la chasse sous-marine (30 individus à Port-cros dans les années soixante, 700 individus aujourd’hui grâce à la création du parc national).

- Certains stocks de poissons sont en reconstitution grâce aux mesures de régulation de la pêche d'après l'Ifremer.

La biodiversité marine en France

Un vaste espace maritime & littoral ...

La France est présente dans 4 des 5 océans de la planète : Atlantique, Indien, Pacifique, Austral. Son espace maritime couvre plus de 10 millions de km² - plus de 20 fois la surface des terres - dont 97 % se situent dans les Outre-mer. Aussi, la zone économique exclusive (ZEE) de la France est la deuxième plus importante du monde après les Etats-Unis. Cet espace maritime lui confère des droits souverains pour explorer, gérer et exploiter durablement ses ressources.

En chiffres

5 853 km de littoral dans l’hexagone, dont des côtes rocheuses (41 %), des plages et dunes (35 %) et des marais salants et maritimes (24 %). La biodiversité de certains de ces milieux recèle une forte biomasse (estran, vasières, estuaires...) qui abritent des espèces spécifiquement adaptées aux conditions de vie de ces écosystèmes, mais également celles qui profitent temporairement des ressources alimentaires qu’ils offrent. Ces milieux de continuité terre- mer constituent souvent des zones d’alimentation stratégique pour les juvéniles et les oiseaux marins.

10 % des récifs coralliens sont dans les eaux françaises (quatrième plus grande surface de récifs coralliens au monde).

71 espèces des mammifères marins sur les 120 recensées au niveau mondial.

…qui n’échappe pas à l’érosion de la biodiversité

En France métropolitaine

6% des habitats marins et côtiers sont bien conservés. Les écosystèmes marins, côtiers et aquatiques figurent parmi les écosystèmes d’intérêt patrimonial les plus menacés. Entre 2006 et 2012, l’artificialisation des sols a progressé deux fois plus sur le littoral qu’à l’intérieur des terres ONB

56 % des eaux de surface littorales sont considérées en mauvais état en 2015

19 % des poissons de la pêche française sont issus de stocks surpêchés (cabillaud en mer du Nord et en mer Celtique, ou encore le bar) Ifremer

6 poissons migrateurs sur 11 sont menacés dans les eaux douces et marines

Dans les Outre-mer

29 % c'est la perte des coraux en Outre-mer en 2020

14 des oiseaux des terres australes sont menacés d'extinction sur 47 espèces présentes UICN

612 ha d'espaces naturels, agricoles et forestier ont été consommés pour l'artificialisation en 2017-2018 Portail de l'artificialisation des sols

Milieu marin France, le service public d’information sur le milieu marin

Le portail milieumarinfrance fédère et diffuse les données des politiques publiques françaises sur le milieu marin dans le cadre du Système d’information sur le milieu marin (SIMM).

Il met à disposition des données en open data, dans des formats standards et interopérables. Ce fonctionnement est garanti par un Service d’Administration des Référentiels (SAR), qui assure la cohérence des nomenclatures et la qualité des échanges. Le SIMM constitue ainsi un outil stratégique, aux côtés des systèmes d’information de l’eau et de la biodiversité, pour améliorer la connaissance et la protection du milieu marin.

L’OFB, engagé pour protéger la biodiversité marine

Notre établissement joue un rôle dans la préservation des écosystèmes marins en France. Nous appliquons les cinq missions de l'établissement pour protéger la biodiversité marine.