La surveillance de la faune s'est considérablement améliorée ces dernières années, grâce au développement et à l'introduction de nouvelles technologies (télédétection, piégeage photographique, analyse ADN...). Parmi ces technologies de pointe, l'utilisation d'enregistreurs acoustiques automatisés, en tant qu'outils de suivi de la faune et de la biodiversité sur le long terme, a considérablement augmenté ces dernières années. L'utilisation de la bio et de l'écoacoustique ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche écologique et la conservation des espèces en fournissant un échantillonnage spatio-temporel beaucoup plus étendu et précis.

Comprendre la bioacoustique et l'écoacoustique

Le principe : analyser les sons et en extraire les informations acoustiques pour mieux comprendre notre environnement

La bioacoustique et l'écoacoustique sont des disciplines qui utilisent les sons pour étudier et analyser la biodiversité. Bien que ces deux approches travaillent à des échelles différentes, toutes deux reposent sur l'utilisation des enregistrements sonores pour comprendre les interactions entre les espèces et les écosystèmes. Le principe consiste à poser des enregistreurs autonomes selon un plan d’échantillonnage défini, puis à analyser les sons enregistrés pour en extraire les informations acoustiques pertinentes en réponse à une problématique.

Troglodyte mignon en plein chant (Lucille Billon, OFB)

Cette analyse des signaux acoustiques permet par exemple de déterminer les espèces présentes, d'identifier les individus, de découvrir de nouveaux aspects de leurs comportements, ou d’étudier la dynamique de leurs activités.

De plus en plus de gestionnaires d’espaces naturels utilisent les signaux acoustiques comme indicateurs de l'état des populations et de leurs habitats, mais également pour la gestion et la conservation d’espèces.

Aller plus loin : Aubin, T., & Mathevon, N. (Eds.). 2020. Coding strategies in vertebrate acoustic communication (Vol. 7). Springer Nature.

Définitions

- La bioacoustique analyse la production, la transmission et la réception des sons par les organismes vivants et ces travaux se concentrent plus spécifiquement sur la détection/identification d’espèces voire des individus.

- L’écoacoustique est une discipline récente qui étudie les sons produits par un écosystème comme indicateur de processus écologiques, et couvre ainsi un plus large spectre d’échelles d’analyse.

La forêt du Risoux sur écoute, Parc régional du Haut Jura, Biophonia (soundcloud.com)

Différentes échelles

L’analyse des sons peut être mobilisée à différente échelles :

- de l’individu, par exemple étudier le comportement acoustique d’un rouge gorge,

- à l’espèce ou la communauté,

- à l’écosystème,

- jusqu’à analyser des paysages, par exemple décrire la richesse sonore d’une forêt du Jura.

En effet, à plus large échelle l’enregistrement des paysages sonores sur de grands espaces et de longues périodes permet de traiter des questions fondamentales en écologie. La prise en compte des sons environnementaux au niveau global et systémique d’un écosystème ouvre de nouveaux champs de recherche et d’application.

Aller plus loin : Sueur J, Farina A (2015) – Ecoacoustics: the ecological investigation and interpretation of environmental sound. Biosemiotics.

Quels avantages pour analyser la biodiversité ?

Les différentes échelles et utilisations possibles des informations acoustiques révèlent de multiples avantages et applications. Le premier atout de cette technique innovante est qu'elle permet une surveillance non-invasive.

Fonctionnement et protocoles

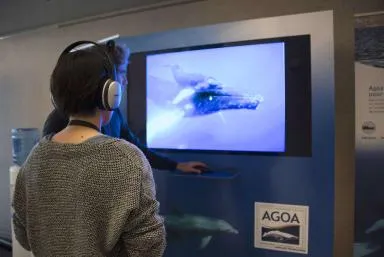

Cabine acoustique proposant une immersion sonore dans les fonds marins du sanctuaire Agoa (Julie Gourvès, OFB)

Un échantillonnage spatio-temporel dans différents milieux

Grâce aux avancées technologiques et techniques, les enregistreurs acoustiques autonomes sont devenus accessibles, légers et très résistants aux éléments météorologiques tout en ayant une bonne qualité d'enregistrement et sont maintenant déployables dans de nombreux milieux aquatiques et terrestres. Le paramétrage fin des horaires d’enregistrements, combiné aux progrès, permet d'enregistrer de grandes quantités de données acoustiques sur de longues périodes et de déployer des campagnes d’enregistrements avec un échantillonnage spatio-temporel étendu.

Aller plus loin : présentation du projet Interreg Cari’Mam (Caribbean Marine Mammals Preservation Network) dont l’objectif est d’étudier les mammifères marins présents dans les Caraïbes, par un réseau d’hydrophones.

Grand murin (Myotis myotis) en vol à la fin de l'été, période du rut (Philippe Massit)

Automatisation et technologie

Compte tenu du développement des moyens informatiques et des problématiques scientifiques, les enregistreurs sonores ont vu leurs capacités d’enregistrement augmenter et l’échantillonnage temporel et spatial des données est de plus en plus conséquent. Afin de contenir cette charge informationnelle, l’automatisation d’un certain nombre de tâches est nécessaire. Plusieurs organismes mènent ainsi des projets de détection, discrimination et classification automatique des vocalisations via des méthodes d’intelligence artificielle (Machine Learning et Deep Learning).

Aller plus loin : plateforme d’analyse des cris de chauves-souris et de science participative Vigie-Chiro

Les enjeux pour le futur

- Les enjeux principaux des différents projets de suivi acoustique sont la standardisation des protocoles et des analyses via la mise en place de protocole nationaux et le développement et partage d’outils standardisé.

- L’enjeu des différents projets de suivi acoustique est également la mise en place de plateformes numériques permettant le stockage, l’archivage, la mise en réseaux et l’analyse des enregistrements acoustiques, à moindre coût écologique. Une telle plateforme facilitera la mise en place d’un environnement efficace pour l’OFB, favorable au partage, et véritable catalyseur pour la création d’une communauté proactive et impliquée et une meilleure coordination des actions et partenariats.

Sensibilisation et formation

Prise de mesures sur le terrain lors d'un stage de formation en bioacoustique (Frédéric Sèbe, Université Jean Monet, 42)

En donnant une voix aux écosystèmes, l’écoacoustique est un outil puissant pour éveiller la conscience publique, pour l'éducation et encourager la protection de la biodiversité. Ils peuvent être utilisés dans les écoles, les musées, ou lors d'événements publics pour illustrer la diversité des écosystèmes et les menaces qui pèsent sur eux. Écouter les sons de la nature permet d'entendre la diversité des écosystèmes, de montrer comment les bruits anthropiques perturbent la faune, et de rendre la perception de la biodiversité plus accessible. De plus, elle encourage la participation citoyenne à travers la science participative et facilite la diffusion des résultats, renforçant ainsi la sensibilisation et l'engagement pour la conservation.

Plusieurs formations scientifiques et professionnalisantes existent en France et à l’étranger.

- À l’université de Saint-Etienne en lien avec le laboratoire Enes, la recherche et la formation sont intégrées à travers trois programmes spécialisés en bio et écoacoustique, incluant une école d'hiver (Bioacoustics Winter School), un master international (Master international de bioacoustique MoBi), et un stage immersif en bioacoustique tropicale (École de bioacoustique tropicale).

- Des bureaux d’étude, comme Biophonia qui propose également des formations adaptées aux gestionnaires de la nature.