Les estuaires, soumis à de multiples influences entre l'eau douche et l'eau salée, sont des milieux de transition très complexes. Caractéristiques physiques, fonctionnalités écologiques, "paradoxe estuarien", pressions des activités humaines sont détaillés. Ces connaissances sont complétées d'éléments scientifiques, ainsi que d'outils d'évaluation et et gestion de ces milieux de transition.

Définition et caractéristiques morphologiques et hydrologiques

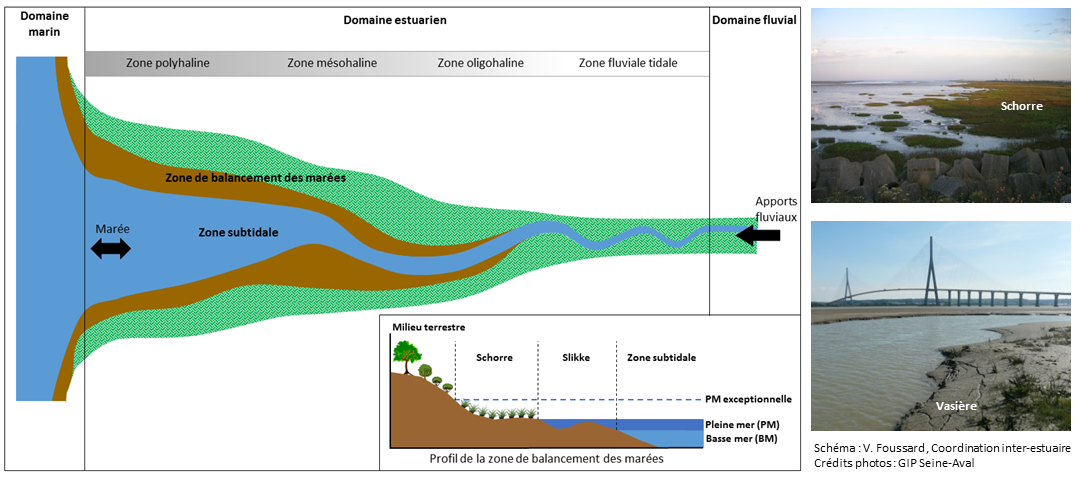

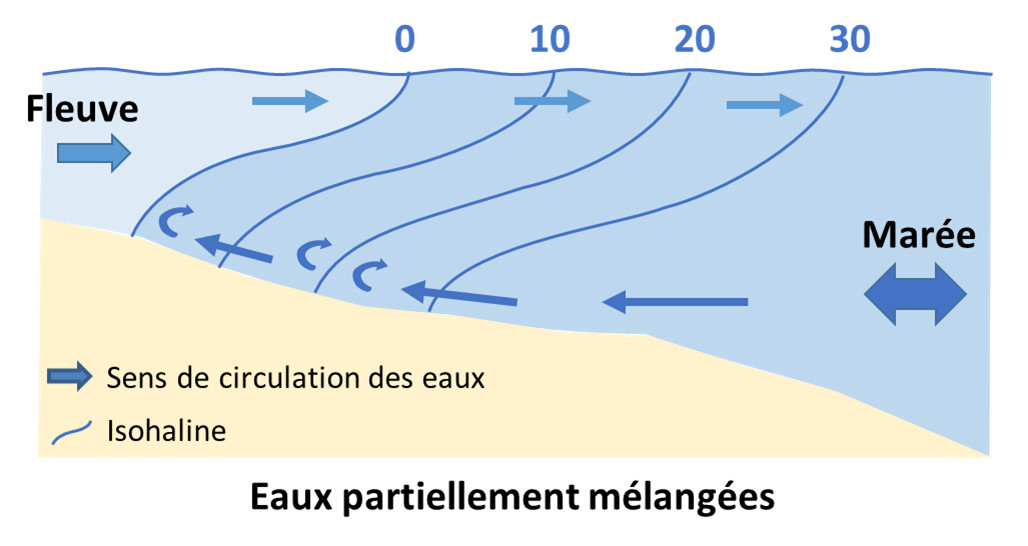

Un estuaire représente la zone de mélange des eaux douces avec les eaux marines, se formant à l'embouchure d'un fleuve lorsqu'il se jette dans la mer. Soumis à l'influence du fleuve d'une part et de la marée d'autre part, les estuaires possèdent des caractéristiques morphologiques et hydrologiques très variables selon la dominance de l'un ou l'autre de ces forçages naturels.

Les estuaires de la façade Manche/Atlantique sont principalement dominés par la marée ce qui les différencient des deltas présents en Méditerranée dont la morphologie est majoritairement contrôlée par la dynamique du fleuve.

Généralement peu profond et de forme évasée, un estuaire est communément délimité :

- à l'amont par la limite de pénétration de la marée dynamique (limite maximale de remontée de l’onde de marée) ;

- à l'aval par la limite d'extension des eaux saumâtres (de salinité inférieure à 30 qui traduit la limite maximale d'influence des eaux fluviales).

L’expansion latérale d’un estuaire est délimitée par la zone de balancement des marées (ou zone intertidale). Ces milieux représentent des habitats d’un grand intérêt écologique pour de nombreuses espèces. Les zones intertidales sont dissociées en 2 étages selon leur temps d’immersion :

- Zone intertidale supérieure majoritairement végétalisée, immergée uniquement lors de grandes marées exceptionnelles (autrement appelée le schorre) ;

- Zone intertidale inférieure, immergée à chaque marée haute, composée de vasières "nues" (la slikke) ou de bancs de sable ou de galet avec ou sans végétation aquatique de type macro-algues intertidales, roseaux, etc.

Des caractéristiques propres aux estuaires

Concept du "paradoxe estuarien" (Estuarine quality paradox)

Il peut être résumé ainsi : les estuaires sont des milieux naturellement "stressés", peu d’espèces sont présentes (biodiversité faible) et le nombre d’espèces diminue en direction de l’amont dans le gradient de salinité. Bien que la biodiversité soit faible, le nombre d’individus par espèce est important (forte biomasse).

Les peuplements rencontrés dans les eaux saumâtres sont dominés par des espèces relativement ubiquistes, résistantes à de fortes variabilités spatio-temporelles des conditions du milieu. Ces peuplements sont typiques des milieux à forte variabilité environnementale mais également des milieux soumis à d'importantes pressions anthropiques (Dauvin, 2007; Elliott & Quintino, 2007). Il est ainsi complexe de discerner les modifications de peuplements liées aux contraintes naturelles de celles engendrées par des activités anthropiques, via les bio-indicateurs classiquement utilisés (basés sur la diversité d’espèces, l’abondance ou les biomasses).

Une complexité écologique croisant des enjeux économiques

Les milieux estuariens assurent un grand nombre de fonctions écologiques ou services écosystèmiques relatifs aux :

- flux de matière et d'énergie : dégradation, transformation et/ou stockage des matières issues du domaine fluvial et maritime ou produites dans l'estuaire. Par exemple : la production de matière organique (énergie) par les producteurs primaires et l'efficacité de consommation de cette matière au sein du réseau trophique ou encore le "rôle de filtre" du bouchon vaseux permettant "l'épuration" des eaux ;

- cycle de vie des espèces : fonctions de nurserie, alimentation, reproduction et refuge pour diverses espèces. Ces milieux très productifs jouent un rôle essentiel notamment dans le cycle de vie des poissons migrateurs.

Ces écosystèmes constituent également des territoires à forts enjeux stratégiques pour le secteur économique (activités portuaires et industrielles, agriculture, transport, pêche professionnelle) et les implantations urbaines.

Le développement des activités humaines autour d'un fleuve peut engendrer des perturbations qui menacent la qualité écologique et chimique des estuaires et par conséquent, le fonctionnement global de ces écosystèmes. Ces territoires très convoités peuvent ainsi être fortement modifiés.

Estuaire de la Canche (Laurent Mignaux, Terra)

Ces activités ont engendré, par exemple, des apports excessifs en azote entraînant une eutrophisation des eaux marines (à l’origine de blooms phytoplanctoniques et de désoxygénation du milieu) ou encore la réduction des surfaces de zones intertidales, habitats essentiels pour le développement des juvéniles de poissons.

gradients de salinité à partir desquels quatre zones aux caractéristiques halines différentes, peuvent être distinguées :

gradients de salinité à partir desquels quatre zones aux caractéristiques halines différentes, peuvent être distinguées : Les espèces fluviatiles

Les espèces fluviatiles es espèces marines

es espèces marines Les espèces amphihalines

Les espèces amphihalines