Dans les Outre-mer, les enjeux liés à la gestion de l’eau sont considérables, en termes de salubrité publique, de protection du milieu naturel et simplement d’accès pour tous à l’eau potable.

Dernière mise à jour : 12 novembre 2025

Garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous

Dans les Outre-mer, les enjeux liés à la gestion de l’eau sont considérables : salubrité publique, protection des milieux naturels et accès équitable à l’eau potable. La situation se complique encore avec la croissance démographique, les contraintes géographiques et les effets du changement climatique.

Pour répondre à ces défis, la loi a instauré une solidarité interbassins, financée par les redevances portant sur les usages de l’eau en métropole.

Ce mécanisme, mis en œuvre par l’Office français de la biodiversité (OFB), permet de soutenir les projets d’investissement en infrastructures d’eau potable et d’assainissement collectif, au service d’un accès pour tous à des services publics de qualité.

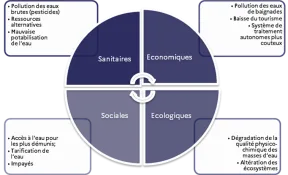

Diagramme circulaire présentant les enjeux de la solidarité interbassin et les liens entre eux. Enjeux sanitaires : Pollution des eaux brutes (pesticides), ressources alternatives, mauvaise potabilisation de l'eau. Enjeux économiques : Pollution des eaux de baignades, baisse du tourisme, système de traitement autonome plus couteux. Enjeux écologiques: Dégradation de la qualité physico-chimique des masses d'eau, altération des écosystèmes. Enjeux sociaux : Accès à l'eau pour les plus démunis, tarification de l'eau, impayés.

Quelques chiffres pour les Outre-mer

Pour l’eau potable :

- 60 % : taux de perte en Guadeloupe

- 30 % : part de la population n’ayant pas accès à l’eau à Mayotte

- 55 % : abonnés à La Réunion alimentés par des réseaux ne garantissant pas une sécurité sanitaire suffisante

Pour l’assainissement :

- 18 % : population raccordée à Mayotte

- Environ 80 % des effluents sont rejetés dans le milieu sans traitement

Conséquences du changement climatique :

- Allongement des périodes de sécheresse

- Augmentation des risques cycloniques

- Intensification des inondations

Le fonds de solidarité interbassins (SIB)

Le fonds de solidarité interbassins (SIB) permet à l’OFB de financer des infrastructures d’eau potable et d’assainissement collectif à hauteur de 20 millions d’euros par an.

Depuis sa création en 2008, ce dispositif a permis de financer 521 dossiers de demande de subvention.

Sur l’ensemble de la période, les deux tiers des projets financés concernent l’assainissement, mais cette répartition a évolué : entre 2019 et 2022, l’alimentation en eau potable est devenue majoritaire.

Entre 2019 et 2022, 82,2 millions d’euros ont été engagés, les montants sont répartis de la façon suivante :

- Martinique : 22,1 M€

- La Réunion : 18,4 M€

- Guyane : 10,4 M€

- Guadeloupe : 7,9 M€

- Saint-Martin : 7,4 M€

- Polynésie : 6,9 M€

- Nouvelle-Calédonie : 4,1 M€

- Mayotte : 3,7 M€

- Saint-Pierre-et-Miquelon : 1,2 M€

Diagramme en barres verticales représentant les montants des projets financés en millions d’euros, ventilés par type de projet (Adduction d'eau potable AEP, Assainissement, Non précisé pour la Guyane). De 2008 à 2018, les montants oscillent entre 10 et plus de 30 millions d’euros, avec une majorité consacrée à l’assainissement. En 2012 et 2016, des pics atteignent presque 40 millions d’euros. À partir de 2017, les financements pour l’AEP augmentent sensiblement. L’année 2021 présente un pic exceptionnel proche de 60 millions d’euros, marqué par la combinaison du SIB et du plan de relance. En 2022, les montants diminuent autour de 20 millions d’euros. Données clés : Adduction d'eau potable (AEP) : augmente à partir de 2017. Assainissement : dominante sur l’ensemble de la période sauf entre 2018 et 2021. Non précisé (Guyane) : faible part, visible uniquement certaines années.

Le plan eau DOM : un cadre d’action interministériel

Dans les départements et régions d’outre-mer, l’effort de solidarité s’intègre dans le plan eau DOM (PDF), programme interministériel établi en 2016 pour une durée de 10 ans.

Ce plan vise à :

- accompagner le transfert de compétences des communes vers les collectivités ;

- renforcer la gouvernance des collectivités compétentes en matière d’eau potable et d’assainissement ;

- développer les capacités techniques et financières des services ;

- donner la priorité à l’amélioration des services d’eau potable et à l’entretien des installations d’assainissement ;

- mieux intégrer les politiques de l’eau dans les stratégies d’aménagement et de développement du territoire.

Depuis le 1er janvier 2020, la signature d’un contrat de progrès est devenue obligatoire pour obtenir le financement des projets d’infrastructure.

Toutes les collectivités concernées disposent aujourd’hui d’un contrat en création, en application ou en révision, permettant une programmation pluriannuelle des investissements et une amélioration continue des services.

Mise en œuvre du Plan France Relance en Outre-mer

L’Office Français de la biodiversité est chargé, dans le cadre du Plan France Relance, de la mise en œuvre de la mesure Sécuriser les infrastructures de distribution d’eau potable, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales en Outre-mer

, pour un montant de 47 M€.

Cette mesure représente un montant total de 47 millions d’euros, répartis entre les différents territoires :

| Territoire | Aides accordées | Paiements effectués |

| Guadeloupe | 8 248 000 € | 4 349 344,42 € |

| Guyane | 8 369 775,61 € | 1 902 300,11 € |

| Martinique | 9 270 000 € | 1 771 000 € |

| Mayotte | 10 058 000 € | 3 028 052,45 € |

| Réunion | 9 588 223,89 € | 4 835 907,15 € |

| Saint-Martin | 760 000 € | 76 000 € |

| Total général | 46 293 999,50 € | 15 962 604,13 € |

Un nouveau programme d’intervention

Le 30 novembre 2022, le Conseil d’administration de l’OFB a approuvé un nouveau cadre d’intervention pour les financements en outre-mer.

Ce programme s’appuie sur les priorités du contrat d’objectifs et de performance (COP) :

- Priorité au développement de l’assainissement collectif, pour réduire les rejets d’eaux usées dans les milieux (nappes phréatiques, rivières, mangroves, zones récifales) ;

- Renforcement de l’alimentation en eau potable dans les secteurs dépourvus ou défaillants (ruptures, fuites, tours d’eau).

Désormais, une part du fonds de solidarité interbassins est aussi consacrée à la préservation et à la reconquête de la biodiversité des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins, en lien avec les grandes stratégies nationales et territoriales.

Étude REOM : renforcer la résilience des services publics d’eau et d’assainissement

L’étude REOM (Amélioration de la résilience des services publics d’eau et d’assainissement en Outre-mer et à Saint-Martin) est produite par le CEREMA, en appui à l’OFB, aux ministères de l’Intérieur, des Outre-mer et de la Transition écologique, et à l’Office international de l’eau (OIEau).

Cette étude vise à :

- aider les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre à rénover les réseaux existants ;

- optimiser la gestion et la qualité des infrastructures ;

- anticiper les crises et perturbations liées aux aléas climatiques ou techniques.

Boîte à outils et formulaires

Pour les porteurs d’un projet d’étude ou d’investissement sur des infrastructures d’eau ou d’assainissement en Outre-mer souhaitant déposer un dossier de financement auprès de l’OFB, une boîte à outils est mise à disposition :