Qu'est ce qu'une haie ou un bocage ? Ces mots recouvrent des éléments précis mais variés et complexes, avec une dynamique liée à l'histoire de nos paysages agricoles, une richesse écologique et fonctionnelle importante à la fois pour son propriétaire, la société et la biodiversité. Soumis à différentes pressions et menaces, ces boisements linéaires et les paysages associés font l'objet de cartographies et de dispositifs de suivi, ainsi que de sensibilisation pour mieux les faire connaître et mieux les gérer.

Haie et bocage : qu'es aquo ?

Les définitions de ces boisements linéaires particuliers

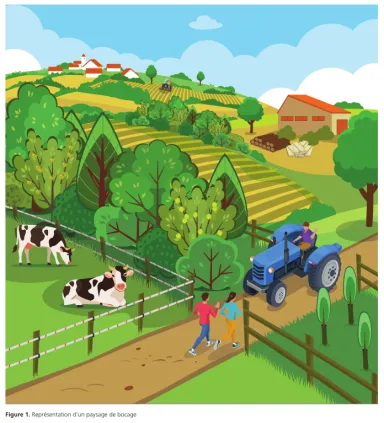

Figure 1. Représentation d'un paysage de bocage (Edeo, dans le Comprendre pour agir, 2023, OFB)

Haie : élément linéaire du paysage composé d’arbres, d’arbustes, de plantes herbacées formant plusieurs étages de végétation, souvent créé et géré par les humains, dont l’aspect dépend de la région, du sol et du climat, du contexte agricole, des espèces la composant, des pratiques d’entretien et de gestion, des usages locaux. Elles constituent un habitat ou un refuge pour certaines espèces animales.

Les haies peuvent également prendre place le long de cours d’eau, nommées ripisylves.

Bocage : paysage constitué de parcelles entourées par des haies, interconnectées en un réseau fonctionnel aussi appelé « maillage » de haies, et composé d’une trame dense et riche d’habitats (mares, boisements, ruisseaux, fossés, prairies, parcelles cultivées...).

Ainsi bien des cas de figure sont possibles, depuis les zones bocagères à haies simples sans talus du Massif Central, jusqu’aux parcelles exiguës avec un maillage serré bordées de haies de certains secteurs de la Basse-Normandie.

Le bocage : un paysage composé d’éléments structuraux

Haies et bocages (J.-L. Aubert, OFB)

Il existe de nombreuses typologies, selon :

- le type de clôtures ou de parcelles entourées,

- les espèces d’arbres dominantes,

- la forme et la dimension des mailles, la répartition spatiale des haies,

- l’histoire de la répartition de la densité des haies et l’origine du bocage.

De nombreux auteurs (Baudry et Burel, 1985 ; Burel, 1990 ; Coutel, 1992...) soulignent l'importance de ne pas se limiter à l’unique notion de maillage, mais de prendre aussi en considération la structure des haies de ce maillage. Ils insistent sur l’hétérogénéité du réseau bocager.

Le bocage se caractérise également par :

- la composition spécifique des haies et notamment la diversité floristique, des haies principalement mais aussi des cultures,

- la trame d'habitats présents : mares, boisements, ruisseaux, fossés, prairies, parcelles cultivées...,

- des conditions climatiques propres,

- et une interpénétration des zones d’inculture et de culture. Ces dernières sont variées : les bocages sont traditionnellement des zones de polyculture-élevage, associant prairies permanentes et cultures fourragères, céréalières ou sarclées.

Historique et dynamique de l'évolution en France

L’origine du bocage est très ancienne, et peut remonter à l’âge de fer. Il se développe en France au XVIe siècle : alors très répandue dans l’ouest, la haie marque les limites de propriété et d’exploitation. Elle fournit bois de chauffage, bois d’œuvre et fruits.

Son extension est très marquée à partir du XVIIIe siècle, époque à laquelle l’essor démographique, d’une part, et la disparition des propriétés nobiliaires, d’autre part, ont nécessité le partage des communaux et des grands domaines (Flatres, 1976 ; Meynier, 1976).

Dès la 1re guerre mondiale, le barbelé fait son apparition, et les haies perdent progressivement leur fonction primaire de clôture. À partir des années 1950, les paysages agricoles évoluent fortement : recul des fermes de polyculture-élevage (glossaire), spécialisation agricole des régions, mécanisation, remembrements, intensification des pratiques, accroissement des zones urbanisées, conduisent à de nombreux arrachages. Depuis, les haies françaises ne cessent de reculer.

Le changement climatique, les maladies arboricoles, le non remplacement de haies vieillissantes, etc., y contribuent aussi.

Quelques chiffres

Depuis l’apogée du bocage de 1850 à 1930 et les années 2000 (Pointereau et Coulon, 2006) :

- 70 % des haies ont disparu en France

- = 2 millions de km,

- = plus de 50 fois le tour du monde.

Évolution du maillage bocager aux alentours de Bouvron (44) entre 1952 et 2022 (IGN). Photos aériennes prises de 1952 et 2022, (échelle 1/20 000e, IGN)

Entre 2017 et 2021, le rythme de disparition « nette », programmes de plantation compris, est estimé à :

- 23 500 km/an, soit une perte 6 fois supérieure au linéaire replanté chaque année.

- Ce rythme a doublé comparé à la période 2006- 2014.

-

Que nous apportent les haies et le bocage ?

Élément-clef de la transition agroécologique, les haies (et plus largement l’agroforesterie) sont un atout majeur pour l’agriculture, ainsi que la préservation de la biodiversité et des paysages. Elles offrent tous ces bénéfices lorsqu’elles sont pleinement fonctionnelles : amélioration de la production agricole, atténuation des effets du changement climatique, captage et stockage du carbone, épuration de l’eau, lutte contre l’érosion des sols…

Identifier, cartographier et suivre les boisements linaires et paysages associés

Le dispositif national de suivi des bocages OFB/IGN

L'objectif du dispositif national de suivi des bocages (DNSB) est de cartographier les différents types de bocages de France, en considérant par exemple la densité de haies, le taux de prairies permanentes et la surface en forêt.

Cette cartographie à l’échelle des paysages permettra de proposer un plan d’échantillonnage et un protocole standardisé de suivi sur le terrain de l’état des écosystèmes présents dans les bocages. Par exemple, en fonction de leur gestion, les haies des territoires français seront plus ou moins basses, plus ou moins larges en leur base, ce qui va impacter la biodiversité.

Densité des haies en France, 2020 (Dispositif national de suivi des bocages, OFB-IGN)

Depuis plusieurs années, une première cartographie des haies est disponible à l’échelle de la France métropolitaine, pour chaque département et région administrative. La France y est découpée en carrés de 1 km de coté (référentiel INPN), hormis certaines métriques paysagères calculées différemment pour les départements les plus bocagers, le "grain bocager". Ces données permettent des analyses visant à caractériser le lien entre structure du paysage et biodiversité et à éprouver certaines métriques en tant qu’indicateurs de certaines fonctionnalités des paysages bocagers.

À noter : cette première couche de données sera actualisée fin 2023, et régulièrement par la suite.

Aller plus loin

- Retour d'expérience sur l'épisode caniculaire et la sécheresse 2019 - 4.3. Milieux bocagers, linéaires de haies, pré-vergers, Rapport CGEDD n° 013098-01, CGAAER n° 19098, Avril 2020, p.56

- 4.3.1. Le dispositif national de suivi des milieux bocagers doit être pérennisé et conforté

- 4.3.2. Restaurer et profiter de la multifonctionnalité des espaces bocagers pour réduire l’impact et atténuer les effets des épisodes climatiques intense

- Morin S., Commagnac L., Haie S., Freidman B., 2022, Le dispositif national de suivi des bocages, le Courrier de la nature - numéro spécial 2022, p. 13-15

Les données et cartographies disponibles

Accéder aux données du DNSB

- Consulter la cartographie en ligne sur Géoportail

- Utiliser les services ou télécharger la première couche dans l'espace BD Haie sur Géoservices

Cartothèque de l'Office français de la biodiversité

-

La cartothèque OFB en ligne

Outil web ouvert à tous, la cartothèque permet de rechercher, consulter et télécharger l'ensemble des cartes produites par l’Office français de la biodiversité (OFB) dans les domaines de l’eau, des milieux marins et de la biodiversité. 1 700 cartes sont aujourd’hui disponibles.